Schwerpunkt

Konfirmandenuntericht in neuer Gestalt

Seit diesem Jahr findet der Konfirmandenunterricht regional gemeinsam mit Schönberg und Reichenschwand statt. Verantwortet wird dieses Modell vom Dekanatsjugendreferenten Matze Rapp.

Interview mit Matze Rapp

Gib uns bitte ein paar persönliche Daten zu deiner Person.

Ich bin hier im Dekanat Hersbruck Dekanatsjugendreferent, 40 Jahre alt, verheiratet und wohne in Egloffstein. Da kommt meistens gleich die Frage: so weit weg? Ja, das ist nicht gleich ums Eck, aber ich habe einen festen Bürotag im Jugendhaus in Eschenbach und kann manches auch im Homeoffice erledigen, z.B. eine Freizeit durchkalkulieren.

Wie war dein beruflicher Werdegang?

Ich habe meine Ausbildung am theologischen Seminar „Missionsschule Unterweissach“ gemacht, mein Anerkennungsjahr in Stuttgart, dann bin ich mit meiner Frau Sonja hierher gekommen. Hier war ich zunächst CVJM-Sekretär in Lauf und dort auch mit der Jugendarbeit betraut. Das war ein spendenfinanzierter Job, der nur zweimal verlängert werden konnte und so bin ich beim Dekanat Hersbruck als Jugendreferent gelandet. Hier wird mir viel Vertrauen entgegengebracht und ich kann in großer Freiheit meine Vorstellungen verwirklichen, so dass ich mich bestens aufgehoben fühle.

Was macht dir besonderen Spaß/ besondere Freude an der Arbeit mit Jugendlichen?

Diese Aufgabe ist so ungemein bunt und vielfältig und ich bin einfach gern mit den Jugendlichen zusammen, um ihnen vom Glauben zu erzählen. Ich lerne so viele tolle junge Menschen kennen, dass es eine Freude ist. Ich fahre auch gern auf Freizeiten mit ihnen.

Was betrachtest du als größte Herausforderung?

Zugang zu den Jugendlichen zu bekommen ist recht einfach, aber sie über die Zeit hinweg zu halten ist oft schwierig. Mit 14 werden sie konfirmiert, sie zu Mitarbeitern auszubilden dauert dann noch ein Jahr, und oft gehen sie dann mit 18 weg, um zu studieren oder eine Ausbildung zu machen.

Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?

Ich wünsche mir Frieden auf der Welt und einen positiven Blick auf die Zukunft. Seit Corona merke ich in Gesprächen, dass Jugendliche Angst vor der Zukunft haben, das war vorher definitiv nicht so.

Danke für das Interview

Konzept des regionalen Konfirmandenunterrichts

In diesem Jahrgang werden 45 Jugendliche aus den drei Orten von Matze Rapp und seinem Team zur Konfirmation geführt. Sie treffen sich alle 14 Tage von 17-19 Uhr, heute wird es auch mal 20 Uhr, weil gemeinsam gegessen wird.

Die Orte werden durchgewechselt, zu Beginn war Reichenschwand an der Reihe, momentan ist Schönberg der Treffpunkt und im letzten Drittel vor der Konfirmation werden die Jugendlichen in Ottensoos sein. Außerdem gibt es zwei Freizeiten, am Anfang der Konfirmandenzeit waren die Jugendlichen in Oberschlauersbach und am Ende werden sie noch gemeinsame Zeit auf der Burg Wernfels verbringen. Es gibt auch Konfisamstage in der eigenen Gemeinde, z.B. besuchen in Ottensoos die Konfirmanden Mitarbeiter der Kirchengemeinde und interviewen sie oder bereiten den Vorstellungsgottesdienst vor.

Ganz wesentlich in die Aufgabe eingebunden sind bereits konfirmierte Mitarbeiter/innen, sogenannte Teamer, die Matze Rapp tatkräftig unterstützen.

Von den Gemeinden wurde gewünscht, dass der Vorstellungsgottesdienst und der Konfirmationsgottesdienst jeweils in den Einzelgemeinden stattfinden.

Was ist das besondere Konzept dieses Modells? Matze Rapp betont, dass es sein Ziel sei, die Jugendlichen dazu zu animieren, dass sie Lust aufs Dabeibleiben bekommen. Deshalb arbeitet er sehr praxisorientiert und empfindet den Konfirmandenunterricht als Crashkurs für den Glauben. Es werden aber auch das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, der Psalm 23 und der individuelle Konfirmationsspruch auswendig gelernt. Grundsätzlich ist aber die Gemeinschaft sehr wichtig und möglichst viele sollen auch weiter bei Freizeiten oder Jugendkreisen am Ball bleiben oder sich zu Mitarbeitern ausbilden lassen.

Im Laufe dieses Vorbereitungsjahres auf die Konfirmation sollen die Jugendlichen eine ernsthafte Antwort auf die Frage geben können, ob sie mit Jesus leben wollen.

Das momentane Konzept ist auf zwei Jahre beschränkt, so lange bekommen die drei Gemeinden vom Dekanat den Jugendreferenten gestellt. Matze Rapp sieht das als Anfang eines Weges, der sicher nicht ganz genauso weitergehen wird, aber der doch wegweisend für die Zukunft sein soll.

Die Teamer

Auf die Frage, warum die Jugendlichen in ihrer freien Zeit Matze Rapp unterstützen, bekomme ich die Antwort, dass sie schon mit Matze auf Freizeiten waren und einfach Spaß daran haben, diese Arbeit zu unterstützen. Eine Viertel oder halbe Stunde vor Beginn trifft sich Matze mit dem Team. Tische werden aufgestellt und der Raum hergerichtet und heute haben sie noch ein Rollenspiel einstudiert, das Matze zum Thema „Abendmahl“ vorbereitet hat. Die Jungs wollen auch gerne weiter mitarbeiten.

Stimmen von Konfirmanden

In der riesigen Gruppe lass ich mir zeigen, wo die Ottensooser sitzen und komme mit ihnen ins Gespräch. Sie finden es cool, mit den Jugendlichen aus den anderen beiden Gemeinden zusammen zu sein und auch die Tatsache, dass die Teamer vom Alter her ganz nah an ihnen dran sind, gefällt ihnen sehr gut.

Die Inhalte kann Matze anschaulich vermitteln, heute ging es ums Abendmahl. Der Bogen wurde von Mose und dem Passahfest hin zum letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern gespannt. Und natürlich ging es auch um die Frage, was das Abendmahl heute für uns bedeutet. Alle betonen, dass das heutige Thema ein interessantes war. Beim gemeinsamen Essen auf dem Boden – aber mit feierlich weißem Tischtuch in der Mitte – wird der Gemeinschaftsgedanke des Abendmahls praktisch umgesetzt.

Nach dem inhaltlichen Teil gibt es dann noch Spiele, das gefällt natürlich allen ganz besonders. Ein Lied zum Abschluss und ein Gebet beenden den Nachmittag.

Bildnachweis: Huth

Ältere Beiträge

Besondere Gottesdienste

„Horchd edz amoll alle gud zu“ Ein Gottesdienst in Mundart – geht das? Ist Mundart nicht eher etwas für ein lustiges Theaterstück oder vielleicht für ein Kabarett? Der eine oder andere konnte es sich ehrlich gesagt nicht recht vorstellen, wie das sein würde, aber alle wurden positiv überrascht. Einige Besucher des Mundartgottesdienstes hatten sich an diesem Sonntag besonders einladen lassen, wie es angekündigt worden war: „Lau di eilodn […]

Der gotische Altar an der Nordwand von St. Veit

Ich staune jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals, wie viele Menschen sich für unsere Kirche St. Veit interessieren. 70 bis 100 Besucher, überwiegend aus dem Großraum Nürnberg, aber auch aus der Oberpfalz, nehmen an den Führungen teil. Es ist uns Ottensoosern oft gar nicht bewusst, welches Kleinod das Wahrzeichen des Dorfes darstellt, sowohl in seiner äußeren Form als auch […]

Jetzt ist die Zeit

Kirchentag ist wenn an allen Ecken und Enden der Stadt Posaunenklänge oder Chormusik erschallen, bei Platzregen auch mal aus dem U-Bahn Schacht. wenn die U-Bahnen Richtung Messezentrum morgens und abends zurück in die Stadt hoffnungslos überfüllt sind und trotzdem eine spürbar gute Laune herrscht. wenn viele Menschen den gleichen smaragdgrünen Schal tragen – manche auch […]

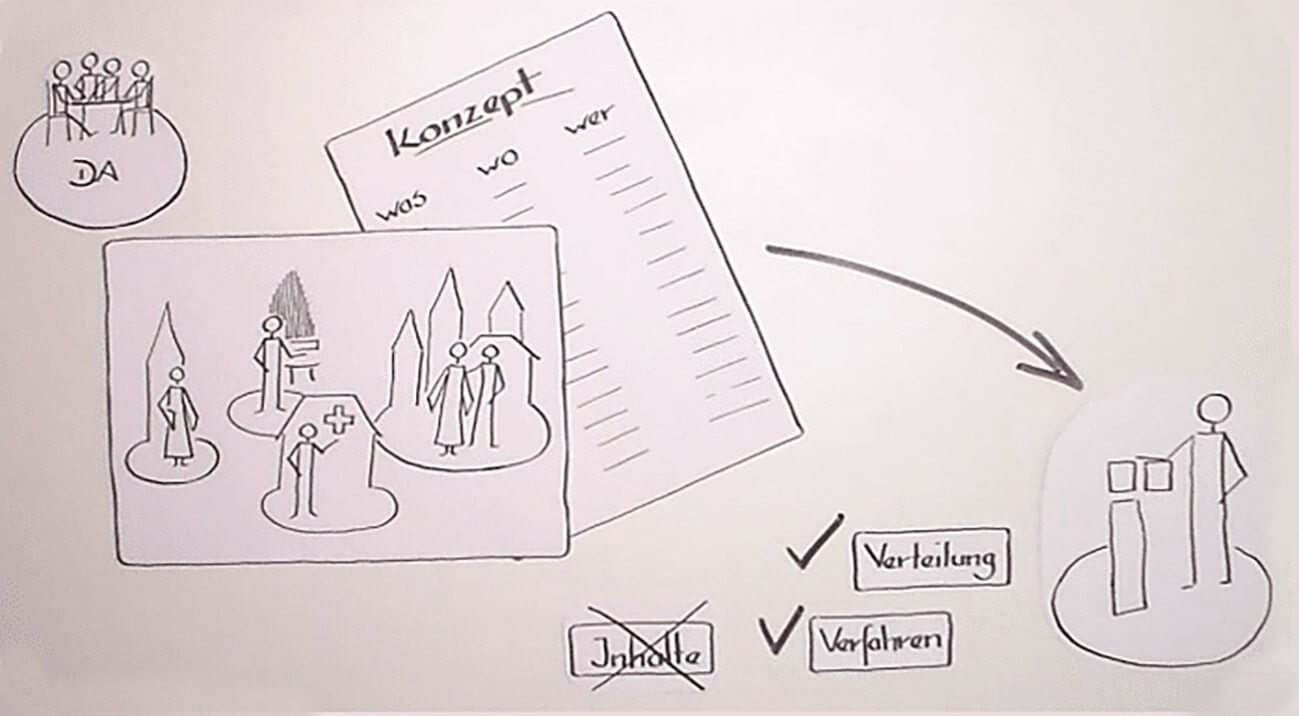

Landesstellenplanung und Pfarrhausbedarfsanalyse

Das Jahr 2022 war für den Dekanatsausschuss von zwei großen konzeptionellen Überlegungen geprägt. Zum einen musste angesichts zurückgehender Pfarrer die zukünftige Stellenverteilung neu gedacht und festgesetzt werden. Ein Ergebnis davon ist zum Beispiel die Pfarreibildung in drei Regionen unseres Dekanatsbezirkes. Damit im Zusammenhang steht die Frage nach dem zukünftigen Bedarf an Dienstwohnungen für Pfarrer. Eine neue Rahmenrichtlinie der Landeskirche sieht hier eine Bedarfsprognose für in 20 Jahren vor, nicht zuletzt, um […]

Ein Grund zum Feiern

Was ein Träger einer Einrichtung wie dem evangelischen Kinderhaus Regenbogen macht? Auf dem Bild ist es zu sehen. Manchmal trägt er schwer daran. Anlässlich der kleinen Feierstunde zum Abschluss der Sanierung des Altbaus an der Eichenhainstraße überreichte Architekt Manfred Hofmockel mir als Trägervertreter einen Bund mit 71 Schlüsseln und meinte schmunzelnd: „Such dir den richtigen selber raus.“ Damit übernahm die evang. Kirchengemeinde das 1966 erbaute und 1984 […]

Dekanat Hersbruck Schwerpunktdekanat Friedensdekade 2022

In diesem Jahr wurde das Dekanat Hersbruck zum Schwerpunktdekanat der Friedensdekade ausgewählt. Diese fand vom 06.-16. November unter dem Motto Zusammen:Halt statt und wurde von einem ganzen Reigen von Veranstaltungen begleitet, darunter auch drei Abende in Ottensoos, durchgeführt vom Friedensgebetsteam. Die Eröffnung fand in der Christuskirche in Lauf statt und stand ganz unter dem Eindruck des momentanen Krieges in der Ukraine, umrahmten den Gottesdienst […]