Schwerpunkt

Posaunentag in Hamburg

Vom 3. – 5. Mai war es nach 8 Jahren wieder soweit und ein Deutscher Evangelischer Posaunentag (DEPT) hat stattgefunden. Unter dem Thema mittenmang (= mittendrin) lud die Hansestadt Hamburg zahlreiche Bläserinnen und Bläser zu diesem großartigen und unvergesslichen Erlebnis ein.

Wir aus Ottensoos waren dabei – mit 1596 Posaunenchören mit ca. 15.000 Bläserinnen und Bläsern und Gästen aus ganz Deutschland, der Schweiz und sogar Südafrika. Nach den deutschen Posaunentagen in Leipzig im Jahr 2008 und Dresden im Jahr 2016 war es wieder ein christlich-musikalisches Großereignis mit bleibenden Eindrücken. Freude und Fröhlichkeit waren zu spüren bei diesem großen Musik- und Glaubensfest – und wir waren mittenmang dabei.

Das Wochenende wurde durch einen Eröffnungsgottesdienst am Freitagabend auf der Moorweide eingeläutet. Musikalisch wurden neben Chorälen wie „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ und dem Mottolied „Mittenmang!“ auch einige neu komponierte Werke präsentiert. Die liturgische Leitung übernahm Landesbischof em. Dr. h.c. Gerhard Ulrich und der Leitende Obmann des Deutschen Posaunenverbands EPiD Frank Möwes. Auch der Erste Bürgermeister Hamburgs, Dr. Peter Tschentscher, sprach ein Grußwort.

Anschließend gab es noch viele Möglichkeiten kleineren Konzerten in verschiedenen Hamburger Kirchen zu lauschen.

Samstagnachmittag ertönten vielerorts insgesamt 126 Platzkonzerte über ganz Hamburg verteilt. Hierunter auch der Posaunenchor aus Offenhausen, welcher durch mehrere Märsche und Volkslieder, wie beispielsweise dem Böhmischen Traum, ein bisschen Bayern in den Norden brachte.

Zeitgleich gab es sieben Themenveranstaltungen für jeweils ca. 500 Bläser zu „Hamburg klingt“. Einer unserer Bläser spielte hier an der Viermastbark Peking mit, dem Museumsschiff des Hafenmuseums. Aus dem exklusiven Notenheft nur für diese Veranstaltung wurde unter anderem „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, „Anchors aweigh“, der Song der US Navy, und „The Wellermann Song“ gemeinsam musiziert.

Auf der Jan-Fedder-Promenade fand am Samstagabend eine Serenade direkt an der Elbe statt. Gegen 20:15 Uhr begannen Turmbläser vom Michel zu spielen und pünktlich um 20:24 Uhr wurde dann mit dem Programm gestartet. Der kleine Chor, bestehend aus den vereinigten Landesjugendposaunenchören, stand auf dem Museumsschiff „Cap San Diego“ dem großen Chor auf der Promenade gegenüber. Neben weiteren Liedern durften Hamburger Klassiker wie die Titelmelodie zum „Großstadtrevier“ nicht fehlen, schließlich spielten wir extra auf der Jan Fedders Promenade. Durch die Moderation des Hamburger Entertainers Yared Dibaba lernten wir die drei wichtigsten Begriffe kennen, um in Hamburg überall durchzukommen: „Moin“ zur Begrüßung, „Jo“ als Antwort auf die einfachen Fragen, und „Hilft ja nix“ für alle anderen Angelegenheiten. Mit „Guten Abend, gut Nacht“ und „Bleib bei mir, Herr“ klang schließlich der Abend im Licht von Hamburg aus.

Geendet hat das musikalische Wochenende mit einem Schlussgottesdienst am Sonntag um 12:00 Uhr im Stadtpark, der auch live im Internet übertragen wurde. Hier gaben alle nochmal ihr Bestes, sodass alle 22.000 Gottesdienstbesucher miteinander feiern konnten. Die Predigt hielt die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs. Der kleine Chor bestand hier aus einem Ensemble der Posaunenwarte unter der Leitung unseres bayerischen Landesposaunenwarts Dieter Wendel. Schon mit den Teilnehmerunterlagen bekam jeder einen Umschlag, der erst zum Schlussgottesdienst gemeinsam geöffnet werden sollte. Darin befand sich ein Armband aus einer Fülle von verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Sprüchen „In Gottes Weite – …“ in Anlehnung an den Psalm 139.

Auch Hamburg zeigte sich von seiner schönsten Seite: Freitag und Samstag wechselten sich Sonnenschein und leichte Bewölkung ab und auch der Sonntagsgottesdienst blieb bis auf sehr wenige Tropfen trocken, erst beim Abbau der Stühle fing es an zu regnen. Auch die erwartete „steife Brise“ blieb aus, der Hamburger würde wohl von windstill sprechen.

Trotz mehrerer Jahre Vorbereitung ist der Veranstalter des Posaunentags neben vielen gut abgelaufenen Punkten leider auch in einige organisatorische Fettnäpfchen gestapft, wodurch bei so einigen die Stimmung im Moment gedämpft wurde. Viele zogen so die früheren Posaunentage als Vergleich heran, ganz nach dem Motto „früher war alles besser“. Zum nächsten Posaunentag, wohl im Jahr 2032, wird genug Gras über die Sache gewachsen sein, sodass allen wieder ein wunderbarer Posaunentag in Erinnerung geblieben sein wird.

Den weit im Voraus stattgefundenen Kompositionswettbewerb gewann Stefan Mey mit seiner „Brass Fantasia“. Den zweiten Preis erzielte Jens Uhlenhoff mit „Segel setzen“ vor „Wie ein neuer Tag“ von Matthias Bucher. All diese Stücke aus dem Notenheft „Gloria 2024“ und viele mehr wurden dieses Wochenende musiziert. Der Gesang zum Mottolied „Mittenmang!“ wurde von Pfarrer Christian Kollmar auf die Melodie von „Kommt mit Gaben und Lobgesang“ getextet.

Loben, preisen, danken mit den Instrumenten verbindet – und führt mit 15.000 Bläsern zu einem einmaligen Klangerlebnis. Wir haben Hamburg mit unseren Trompeten, Posaunen, Tuben und gemeinsamen Singen zum Klingen und Schwingen gebracht. Gefreut haben wir uns dabei vor allem auch über die vielen Begegnungen mit anderen Bläserinnen und Bläsern. Natürlich haben wir auch die Highlights Hamburgs mit seiner Elbphilharmonie, dem größten Hafen Deutschlands und dem beeindruckenden Rathaus kennengelernt. Es ist eine Freude und Geschenk bei einem der größten Bläsertreffen der Welt dabei gewesen zu sein.

Bericht von Ida Adelmann, Werner Wolf und Matthias Huth

Bildnachweis: Huth

Ältere Beiträge

Weniger bekannte Kunstschätze in unserer Kirche St. Veit

Vor einigen Jahren wurde unsere Ottensooser Kirche St. Veit von Radio Gong für die Serie „Geheimes Gongland“ ausgewählt. Ich wurde von der zuständigen Journalistin über unsere Kirche interviewt. Das hat mich im Nachhinein auf die Idee gebracht, mich mit den unbekannteren Kunstschätzen zu beschäftigen. Deshalb möchte ich Ihnen ein Epithaph und zwei Grabplatten vorstellen, die durchaus das Prädikat „geheimnisvoll“ verdienen. Der Burgvogt vom Rothenberg An der […]

Die Losungen

Weit verbreitet in unseren Gemeinden ist das blaue Losungsheftchen. Wir bieten eine Sammelbestellung jedes Jahr hier im Kirchenboten an. Vor kirchlichen Veranstaltungen oder Sitzungen wird oft die Losung des Tages gelesen und es werden ein paar Worte dazu gesagt, und bei einigen Gemeindegliedern beginnt der Tag mit der Lesung der Losungen. Besonders bekannt ist die Jahreslosung, welche im Silvester- oder Neujahrsgottesdienst näher beleuchtet wird und uns durch Plakate oder […]

Besondere Gottesdienste

„Horchd edz amoll alle gud zu“ Ein Gottesdienst in Mundart – geht das? Ist Mundart nicht eher etwas für ein lustiges Theaterstück oder vielleicht für ein Kabarett? Der eine oder andere konnte es sich ehrlich gesagt nicht recht vorstellen, wie das sein würde, aber alle wurden positiv überrascht. Einige Besucher des Mundartgottesdienstes hatten sich an diesem Sonntag besonders einladen lassen, wie es angekündigt worden war: „Lau di eilodn […]

Der gotische Altar an der Nordwand von St. Veit

Ich staune jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals, wie viele Menschen sich für unsere Kirche St. Veit interessieren. 70 bis 100 Besucher, überwiegend aus dem Großraum Nürnberg, aber auch aus der Oberpfalz, nehmen an den Führungen teil. Es ist uns Ottensoosern oft gar nicht bewusst, welches Kleinod das Wahrzeichen des Dorfes darstellt, sowohl in seiner äußeren Form als auch […]

Jetzt ist die Zeit

Kirchentag ist wenn an allen Ecken und Enden der Stadt Posaunenklänge oder Chormusik erschallen, bei Platzregen auch mal aus dem U-Bahn Schacht. wenn die U-Bahnen Richtung Messezentrum morgens und abends zurück in die Stadt hoffnungslos überfüllt sind und trotzdem eine spürbar gute Laune herrscht. wenn viele Menschen den gleichen smaragdgrünen Schal tragen – manche auch […]

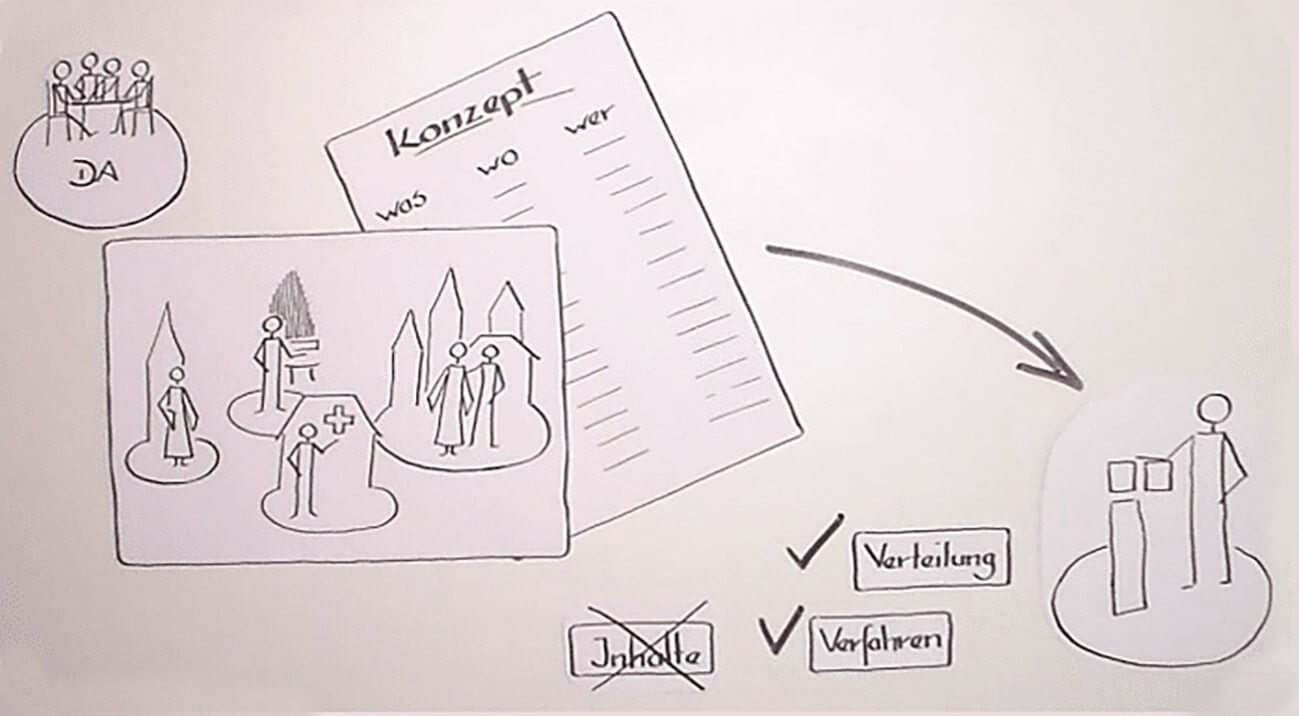

Landesstellenplanung und Pfarrhausbedarfsanalyse

Das Jahr 2022 war für den Dekanatsausschuss von zwei großen konzeptionellen Überlegungen geprägt. Zum einen musste angesichts zurückgehender Pfarrer die zukünftige Stellenverteilung neu gedacht und festgesetzt werden. Ein Ergebnis davon ist zum Beispiel die Pfarreibildung in drei Regionen unseres Dekanatsbezirkes. Damit im Zusammenhang steht die Frage nach dem zukünftigen Bedarf an Dienstwohnungen für Pfarrer. Eine neue Rahmenrichtlinie der Landeskirche sieht hier eine Bedarfsprognose für in 20 Jahren vor, nicht zuletzt, um […]